Il est important de mentionner que la nature hybride de la gouvernance de la sécurité au Mali renvoie aussi à la géographie et aux représentations spatiales des différents terroirs, dont l’importance est tout aussi fondamentale que celle de la réalité administrative car les populations, les communautés tout comme les autorités, voire les acteurs internationaux s’y réfèrent de manière recurrente

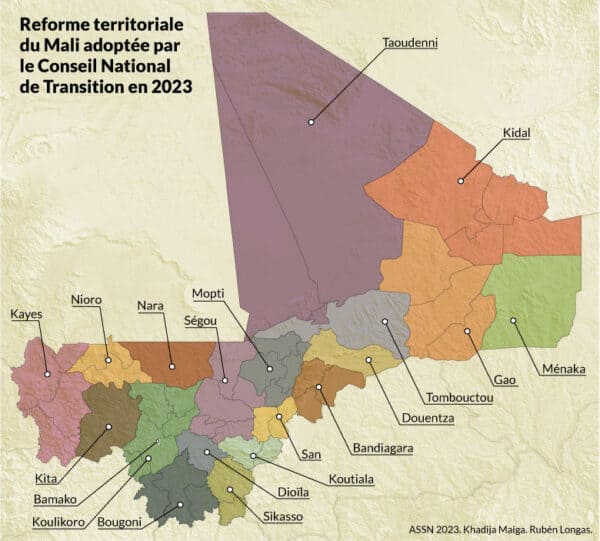

Depuis la République soudanaise à nos jours, l’organisation administrative du Mali a subi plusieurs changements. En 1960, il n’existait que les régions de Kayes, Sikasso, Mopti, Ségou et Gao. Les velléités d’indépendance et les discussions pour la résolution des conflits ont eu pour conséquence la création de nouvelles régions administratives pour rapprocher l’administration et les services de base des citoyens. C’est en 1991 que la région de Gao a été divisée en régions de Gao et de Tombouctou. La réforme territoriale de 2011 a ensuite rendu effectives les régions de Ménaka et Taoudenit. Une réforme administrative, visant à introduire une décentralisation plus poussée a été également prévue par l’Accord pour la paix issu du processus d’Alger de juin 2015.

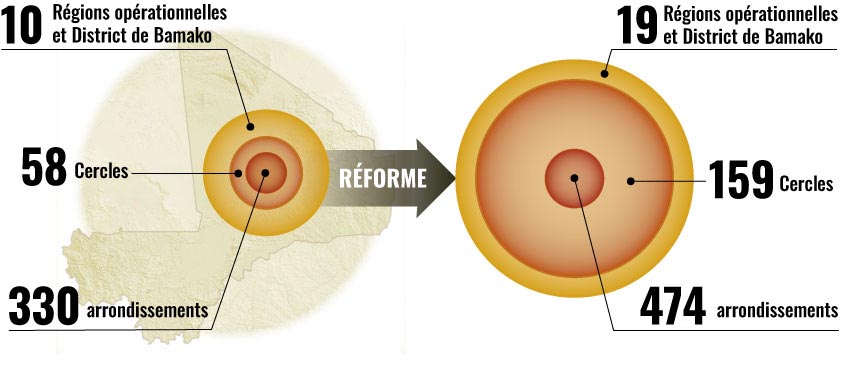

En 2023, une nouvelle réforme territoriale a été parachevée.

Cette réforme prévoit la création de 19 régions, tandis que les six communes de Bamako sont devenues sept arrondissements.

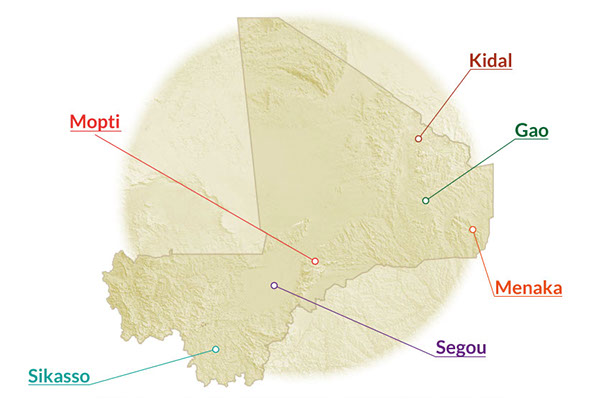

Au Mali, les défis sécuritaires se sont concentrés essentiellement dans deux zones entre 2012 et 2022 : les régions du Nord (notamment les régions de Kidal, Gao et Ménaka) et du centre du Mali (les régions de Mopti, Bandiagara et Ségou) ont ainsi connu le plus fort taux de conflits et d’insécurité dans le pays. Le Sud du Mali, notamment la région de Sikasso, frontalière du Burkina Faso, a été le lieu d’attaques croissantes.

Gao est la septième région administrative du Mali. Elle est bordée à l’Est et au Sud par la région de Ménaka, à l’Ouest par la région de Tombouctou, et au Nord par Kidal. La nouvelle réforme administrative lui confère de nouveaux cercles passant de 4 à 15 cercles : les cercles de Gao, Bourem, Ansongo, Almoustrat, Bamba, Ouattagouna, Soni AliBer, Djebock, Talataye, Tessit, N’tillit, Gabéro, Ersane, Tabankort, Tin-Aouker, Kassambéré…

La région possède une riche tradition d’échanges, ayant constitué un pôle culturel et commercial majeur en Afrique de l’Ouest, dès le IXème siècle et notamment au cours des XVe et XVIe siècles où elle faisait partie des routes transsahariennes. Les principales communautés de la région de Gao sont les Songhay, les Touareg, les Peuls et les Arabes.

Entre 2012 et 2023, la région a subi les attaques et l’occupation de groupes djihadistes, ainsi que des menaces sécuritaires telles que les enlèvements, le banditisme, les vols de bétail et les flux criminalisés.

Située à 1.500 kilomètres de Bamako, Kidal est la huitième région administrative du Mali. La nouvelle organisation territoriale confère cinq cercles à la région : cercle de Kidal, cercle de Tin-Essako, cercle de Achibogho, cercle de Timétrine, cercle de Takalote.

Elle est bordée par Gao au sud, l’Algérie au nord, le Niger à l’est et Tombouctou à l’ouest. Kidal est majoritairement composée de Amazigh ou Kel Tamasheq et y cohabitent également des Songhay et des Arabes.

Kidal a été le foyer de la plupart des rébellions touarègues du Mali de 1962 à 2012. Après la crise de 2012 et la libération des régions du Nord du Mali de l’occupation djihadiste par l’armée malienne et les forces internationales, c’est la Coordination des mouvements de l’AZAWAD (CMA, l’une des coalitions regroupant des groupes armés autonomistes signataires de l’Accord de paix de 2015), la Force BARKHANE (France) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) qui ont conjointement ou alternativement assuré la sécurité de la région jusqu’en 2023.

Zone revendiquée par certains groupes armés du Nord dite Azawad.

Ménaka est la dixième région du Mali. Opérationnelle depuis 2016, elle relevait auparavant de la région de Gao. Elle est frontalière du Niger. Elle est composée des cercles de Ménaka, Tidermène, Inékar, Andéramboukane, Anouzagrène, Inlamawane (Fanfi).

Majoritairement composée de Kel Tamasheq, elle connaît des conflits inter et intracommunautaires notamment entre les éleveurs nomades Daoussak et les agriculteurs.

En 2022, la dégradation de la situation sécuritaire à Ménaka – notamment en raison des affrontements entre groupes armés islamistes radicaux du Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM de Iyad Ag Aly) et l’État islamique au Sahel (EI-S) – a entraîné selon les chiffres de Juillet 2023 plus de 40.570 déplacés internes principalement vers les cercles d’Ansongo et de Gao.

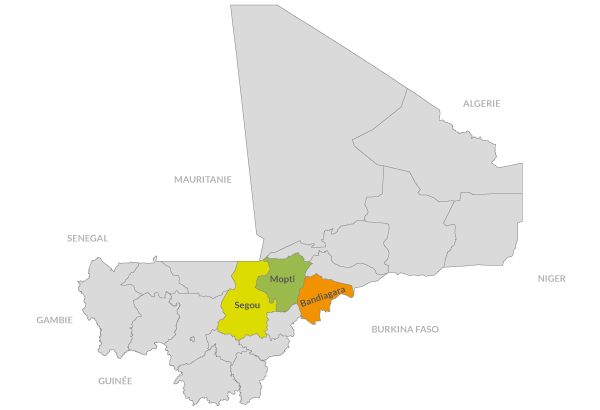

Le centre du Mali, particulièrement les quatrième et cinquième région respectivement Ségou et Mopti, connaît depuis 2016 une détérioration de sa situation sécuritaire.

La région de Mopti est la cinquième région administrative du Mali. Surnommée « la Venise malienne », sa population est caractérisée par sa diversité. Elle est un pôle de brassages communautaires où cohabitent les Peuls, les Dogons, les Bozos. A eux, s’ajoutent les Bambaras, Songhaï et presque toutes les communautés du Mali. En effet, en raison de la centralité de son port fluvial, plusieurs communautés se sont établies dans la région.

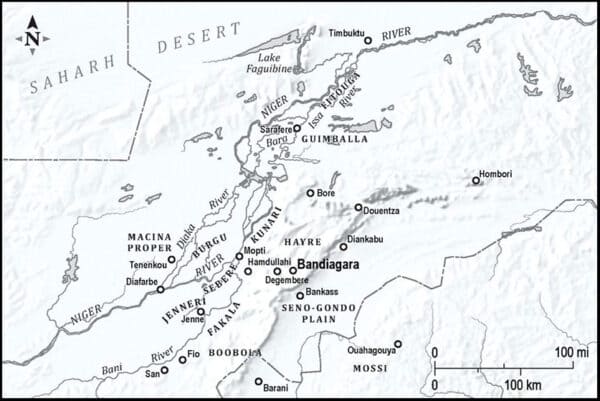

Elle est composée des cercles de Mopti, Djenné, Ténenkou, Youwarou, Konna, Korientzé, Sofara et Toguéré-Coumbé. Jusqu’à la réforme de 2023, Bandiagara était un cercle de la région de Mopti. Bandiagara est aujourd’hui une région composée des cercles de Bandiagara, Koro, Bankass, Kendié, Ningari, Diallassagou, Sangha, Kani, Sokoura. A Bandiagara cohabitent la chefferie des Toucouleurs (Peuls) et les Dogon. La région de Douentza a également été créée suite à la nouvelle réforme territoriale de 2023. Elle est composée des cercles de Douentza, Boré, Hombori, N’Gourma, Mondoro et Boni.

Cet espace a été en proie historiquement à de très fortes tensions communautaires, mais aussi à l’ancrage croissant de groupes armés islamistes radicaux en particulier de la Katiba du Macina affiliée au GSIM/JNIM et à la multiplication des groupes ou milices d’autodéfense, notamment de la milice « Dan na Ambassagou » qui signifie « Les chasseurs qui se confient à Dieu » en dialecte dogon, officiellement dissoute par l’État malien, via un communiqué de février 2023.

La région de Ségou est la quatrième région administrative du Mali et est composée des cercles de Ségou, Bla, Barouéli, Niono, Macina, Dioro, Farako, Nampala, Sokolo, Markala, Sarro. Elle s’étend de part et d’autre des frontières du Burkina Faso et de la Mauritanie.

L’insécurité à Ségou est marquée par la présence de groupes armés terroristes. Tout comme à Mopti, les écoles des Centres d’Animation pédagogique de certains villages, tels que Farabougou, sont fermées.

Sikasso est la troisième région du Mali à 370 km au sud-est de Bamako, la capitale, et est bordée par la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. La ville de Sikasso est considérée comme la deuxième ville du Mali. Sikasso est composée des cercles de Sikasso, Kadiolo, Dandéresso, Kignan, Kléla, Lobougoula, Loloni, Niéna

Le sud du Mali connaît également une détérioration de sa situation sécuritaire. La région a subi des attaques à des postes de contrôle limitrophes du Burkina Faso.

La majorité des populations dans les zones affectées définissent les terroirs en fonction de leur position géographique par rapport au fleuve Niger ou en fonction des zones historiques des différents empires qui se sont succédé (empire du Mali, Songhaï, Macina).

Cette géographie est importante car la nature hybride de la gouvernance de la sécurité commence par la géographie et la particularité sociale, culturelle et économique des terroirs. Au sein d’une même région, plusieurs communautés vivent ensemble dans des terroirs donnés et ce sont ces terroirs qui sont très généralement des boussoles pour les populations. Ainsi, en raison de l’histoire du pays, l’importance des terroirs est-elle tout aussi fondamentale que celle de la réalité administrative.

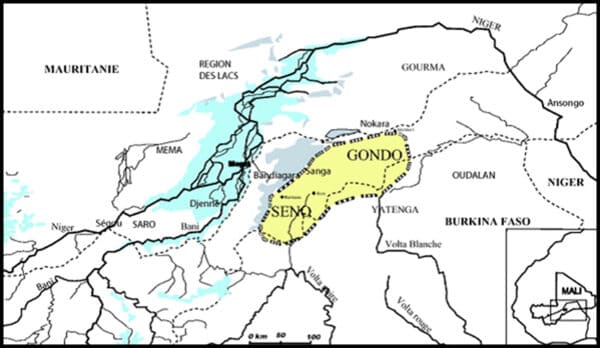

Le Gourma est un mot songhaï qui signifie le versant sud du fleuve Niger. L’Haoussa correspond au versant sud (où se trouve la ville de Gao) ; le « Dondi » correspond à l’est et le « Dongey » à l’ouest. Aujourd’hui, le Gourma central correspond à la région de Mopti et le Gourma en général s’étend jusqu’à une partie du cercle d’Ansongo : administrativement, il inclue ainsi des populations d’une partie de la région de Gao, notamment celle du cercle d’Ansongo, mais aussi des régions de Tombouctou, Mopti et Ségou.

Source: FAO.

Le Delta central du Niger est un terroir qui est inondé une bonne partie de l’année. En effet, selon le niveau de crue du fleuve Niger, il peut se retrouver inhabité. Les communautés peules, bozo, songhaï et bambara y sont les plus nombreuses.

Le Ya’ral et le Degal sont des fêtes de transhumance peules, qui correspondent pour la première à l’allée des traversées (mars-avril) et pour la seconde, au retrait avant la crue et l’inondation. Ces fêtes sont reconnues par l’UNESCO.

L’insécurité a contribué à perturber cette transhumance et les activités connexes de l’agriculture. La Katiba du Macina, groupe armé extrémiste affilié au GSIM/JNIM, est particulièrement bien implantée dans toute la zone du Delta intérieu

Source: Bradshaw, Joseph M. 2021. The Bandiagara Emirate: Warfare, Slavery and Colonization in the Middle Niger, 1863-1903.

Le Séno est une plaine du centre du Mali, qui se situe dans la région de Bandiagara. Il est proche du Delta intérieur du Niger et limitrophe du Burkina Faso.

Source: Ounjougou. Population history of the Seno-Gondo Plain.

Entouré des Falaises de Bandiagara, le Pays dogon est un terroir du centre du Mali peuplé principalement de Dogon. Les traditions sociales et culturelles des Dogon y sont préservées malgré les mutations socio-économiques dans le temps. Historiquement, les Dogon ont trouvé refuge contre les incursions des différentes communautés.

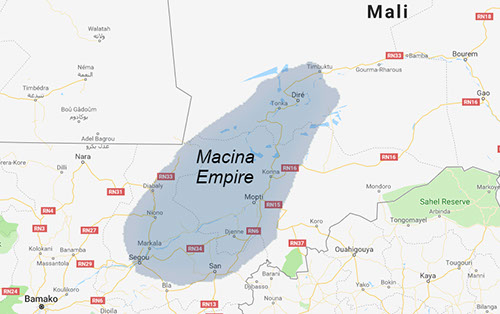

La Dina de Macina est un royaume du XIXème siècle du centre du Mali actuel où les bases et la structure politique étaient fondés sur la morale islamique. Fondé par Amadou Hammadi Boubou qui eut le titre de Cheick ou Sékou lorsqu’il remporta une bataille contre le chef de clans « Ardo » et leurs alliés de l’empire Bambara de Ségou en 1818. Cette victoire lui permit d’asseoir son emprise dans le Centre du Mali et de commencer un « jihad » qui lui a permis de conquérir plusieurs territoires et de créer des alliances avec les Kounta de Tombouctou notamment.

L’héritage du Califat de Sékou Amadou est depuis 2015 invoqué par les leaders du groupe armé la Katiba Macina, le Front de libération de Macina car comme celle-ci, elle justifie son action par un mécontentement envers l’État post-colonial du Mali. Cet ancrage dans l’histoire locale permet aux groupes djihadistes de justifier son projet de réislamisation et de pensée politique et de rejet des structures institutionnelles.