En 2023, selon une enquête de l’Enquête modulaire et permanente auprès des ménages, menée par l’Institut national de la Statistique du Mali, la population malienne s’élevait à 22,3 millions d’habitants. 51,4% des Maliens sont des femmes et 76,2% de la population du pays habite en milieu rural.

Avant la réforme territoriale de 2023 rendant effective l’existence de 19 régions au Mali au lieu de 10, la région de Sikasso était la plus peuplée du Mali avec 18,2% de ses habitants. Taoudénit était la moins peuplée avec 0,1% de la population.

Le Nord du Mali occupe la majorité de la superficie du pays, pour une densité démographique très faible. Il s’agit d’une zone cycliquement touchée par des conflits armés depuis l’indépendance du Mali en 1960. Malgré son environnement sahélien et saharien, il est riche en ressources naturelles, notamment dans la vallée du fleuve Niger. Ainsi, cette vallée est source de convoitises. Longtemps dans l’histoire du Nord du Mali, des confédérations et empires ont guerroyé pour la

Les Arabes maliens sont principalement les descendants de populations Amazighs (connues communément sous le nom de berbères), acculturés par divers occupants arabes. Selon leur lieu d’origine et leur appartenance communautaire, les Arabes maliens sont issues de familles commerçantes, religieuses ou pastorales, comprenant de nombreux transhumants et nomades. Au Nord du pays, l’on retrouve la puissante famille maraboutique Kounta, ainsi que les communautés appelées Bérabiches (Ouled Souleyman, Ehel Arawane, etc.), ou encore les Arabes Lemhar. Bien qu’associés dans les représentations populaires aux Touareg, notamment du fait de l’association de certains Arabes à des rébellions touarègues, ils constituent une mosaïque différente.

Il convient de préciser que l’on trouve aussi des Arabes au Sud du Mali, qui sont le plus souvent appelés Maures mais s’appellent eux-mêmes Beïdanes, pour les castes autrefois dirigeantes ou Haratin pour les descendants de castes serviles.

Les communautés appelés Songhaï sont des groupements de populations sédentaires vivant sur les bords du fleuve Niger ainsi que dans ses marges, au nord du Mali, et parlant la même langue. Cette langue est la langue vernaculaire du Nord du pays. Des Songhaï ont été des participants importants dans les groupes d’autodéfense du Nord face aux différentes rébellions dites touarègues, comme les mouvements Ganda Koy et Ganda Izo. Pourtant, les Songhaï ont entretenu de manière historique avec les différentes communautés du Nord du Mali des relations approfondies dans le commerce et l’exploitation des terres.

Les Touareg se nomment Kel Tamasheqs et font partie de l’ensemble Amazigh que l’on retrouve dans une dizaine de pays, en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Issus d’une tradition d’éleveurs et de transporteurs, les Touareg vivent également en Algérie, au Burkina Faso, au Niger et en Libye. Ils sont organisés en plusieurs sous-groupes dont les principaux au Mali sont les : Kel Adagh, Kel Ansar, Daousahak, Kel Essouk, Idnan, Imghad, ou encore les Ouellemiden.

Certaines composantes des peuples touaregs ont lancé diverses rébellions au Mali depuis l’indépendance du pays en 1960, au début des années 1990, dans les années 2000 et en 2012. Certains ont quitté le pays avant d’y revenir et d’autres ont ouvert des discussions sur l’inclusivité et la place des communautés marginalisées dans le tissu social et politique du Mali.

Sud du Mali

C’est au sud que se concentre principalement la population du Mali. Ce sud est composé de nombreux territoires et pourrait être subdivisé davantage, selon les quatre points cardinaux. Sa partie septentrionale offre un environnement sahélien, son sud est très boisé, tandis que les autres territoires sont constitués de savanes. De grands axes de transhumance y existent également, vers la Mauritanie et vers la Côte d’Ivoire.

La famille linguistique de l’ensemble Bambara-Malinké, dite des langues mandingues, est la plus parlée au Mali, avec également de très nombreux locuteurs en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Les premiers représentants de cet ensemble sont les Bambara qui constituent la communauté démographiquement la plus nombreuse du Mali.

Les Malinké, moins nombreux, ont été influents dans l’histoire politique du Mali depuis de nombreux siècles. Les communautés mandingues incluent des sociétés ésotériques comme celle des chasseurs dozos. Ceux-ci ont été employés dans différents conflits armés de la sous-région (notamment au Liberia et en Côte d’Ivoire) en tant que miliciens depuis les années 1990. Lors des récentes violences au Mali, les Dozo maliens se sont constitués en groupes d’autodéfense.

Historiquement, les Bobos ont vécu de part et d’autre de la frontière avec le Burkina Faso et se sont consacrés principalement à l’agriculture. Les Bobos s’illustrent par la forte proportion de chrétiens dans leur population.

Les Khassonké sont exclusivement originaires de la région de Kayes. Peu nombreux, ils sont tout de même cités de manière majeure dans les écrits sur l’histoire du Mali et son anthropologie, du fait du rôle important qu’ils ont joué, notamment par leur alliance très précoce avec les colonisateurs français, et dans la fondation de la ville de Kayes. Les Khassonké sont issus d’un brassage entre des pasteurs peuls arrivés dans la zone au XVIème siècle et les populations qu’ils ont trouvées sur place. Les conquérants peuls ont adopté la langue majoritaire. Malgré leur faible nombre, ils ont produit de nombreuses figures artistiques et politiques au Mali. À l’instar de ses voisins soninkés, une grande part de la population khassonké vit à l’étranger.

Le cœur du pays Soninké se situe dans la région de Kayes. Traditionnellement, les Soninké, en tant que communauté sédentaire, vivent principalement de l’agriculture et du commerce. Cette communauté dispose d’une diaspora très importante à travers l’Afrique et le monde, notamment en France où il s’agit de la première communauté malienne.

Cet ensemble est constitué sur la base de l’appartenance à la même famille linguistique, la localisation géographique et la pratique de l’agriculture, dont celle du coton. Les Sénoufo et les Minianka ont contribué fortement aux travaux agricoles en Côte d’Ivoire depuis la colonisation française, avec d’importants mouvements de population pour travailler dans les plantations du pays.

Centre du Mali

L’histoire du Centre du Mali est très liée à l’héritage de l’empire théocratique peul du Macina au XIXème siècle, qui y a posé les fondements de la division des terres, des couloirs de transhumance et des rapports entre classes dirigeantes des différentes communautés. Aujourd’hui encore, les Diowro peuls sont considérés comme les détenteurs des terres irrigables, ceux auprès desquels il faut en négocier l’accès. Malgré la présence de l’administration coloniale puis de l’administration malienne, les codes de gestions coutumiers requièrent aujourd’hui des négociations entre les communautés.

Cette communauté a historiquement vécu au Centre du Mali. Les Bozo sont considérés comme les « gens de l’eau » et se consacrent aux activités de pêche, à même les rives du fleuve Niger. Ils ont de manière ancienne une grande mobilité, à la recherche d’eaux riches en poissons. Selon les coutumes, ce sont les Bozo qui facilitent l’accès au fleuve pour quelque activité que ce soit. La navigation informelle sur le fleuve Niger dépend encore d’eux. Ils sont ceux qui transportent, ceux qui explorent, ceux qui conduisent.

Représentant l’une des plus grandes communautés du Mali d’un point de vue démographique, les Peuls constituent également l’un des plus importants groupes de la région ouest-africaine. Les Peuls sont identifiés à leurs anciennes origines pastorales, avec des communautés pratiquant fortement la transhumance, et dans une très moindre mesure le nomadisme. Divers groupes peuls ont mené des djihads armés à travers l’Afrique de l’Ouest durant le XIXème siècle, dont celui qui a donné naissance à l’empire du Macina.

Aujourd’hui, les populations appelées Peuls constituent un ensemble très hétérogène dont les divers membres répondent à des noms différents selon leurs origines géographiques (récentes comme anciennes) et leur statut social. Ainsi, Peuls peut faire référence à ceux qui s’appellent Foulbé, Toucouleur (Foutanké), ou encore Tolèbé.

Les Dogon occupent des falaises et des plaines dans la région de Mopti. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, ils furent gouvernés par des suzerains peuls, suite à l’établissement de l’empire du Macina. Aujourd’hui, l’identité dogon se réaffirme. Des groupes d’autodéfense dogons ont émergé à partir du milieu des années 2010, face à la réapparition du djihad armé.

Le Mali est caractérisé par la grande diversité des communautés, sédentaires ou mobiles (nomades et transhumantes), vivant sur son territoire.

Cela se reflète dans la variété des langues nationales. Officiellement, il en existe 13, qui sont parlées par plus de 1% de la population. Cependant, le nombre total de langues et parlers employés est largement supérieur. Bien que la langue soit un indicateur de l’identité, il faut préciser que les langues peuvent ne pas toujours coïncider avec la revendication d’une appartenance identitaire. Le présent site a pris le parti de ne retenir que les communautés correspondant à ces 13 langues, afin d’offrir un tableau d’ensemble des sociétés maliennes et de leurs dynamiques. Par ailleurs, certaines de ces communautés ont été combinées ici du fait de leur proximité ethnoculturelle. Lorsque l’on parle de communauté ou « d’ethnie », on parle d’un ensemble d’identités différentes conjuguées ensemble pour une compréhension simplifiée.

Depuis l’indépendance du Mali, les équilibres historiques ont été modifiés, notamment sous l’effet des dynamiques d’urbanisation ou de professionnalisation dans des métiers non traditionnels. La plupart des sociétés du Mali sont organisées autour de ces castes, qui persistent bien que non reconnues par la loi. Chaque communauté malienne est ainsi anciennement stratifiée en castes socioprofessionnelles. L’esclavage était autrefois une composante de ce système. Le nombre de castes peut varier selon la société étudiée, mais la plupart des sociétés de la sous-région ouest-africaine présente une structure hiérarchique à trois niveaux :

– la noblesse/les gens libres;

– les artisans ;

– enfin les descendants de castes serviles (appelés parfois captifs ou esclaves).

Pour comprendre l’hybridité des institutions locales, il est capital de comprendre l’économie politique entre les communautés, les castes, les élites et les populations considérées traditionnellement comme vassales ou en situation de servage. L’appartenance communautaire, socioprofessionnelle, et de caste permet de comprendre les ressorts pour négocier la paix et la sécurité, surtout en milieu rural où les coutumes pèsent plus fort qu’en milieu urbain.

L’économie politique du Mali et l’hybridité dans la politique, la gouvernance et la sécurité reposent historiquement sur la possession et le contrôle des ressources naturelles telles que l’eau, les espaces cultivés et les aires de paturage. En temps de crise, les rivalités anciennes autour de l’accès aux ressources naturelles, aux territoires et au pouvoir ressurgissent. Il est alors important de ne ni essentialiser ni généraliser les modes de vie et relations des différentes communautés. Elles sont fluctuantes et reposent en très grande partie sur la présence de l’État et sur le contexte socioéconomique et culturel local.

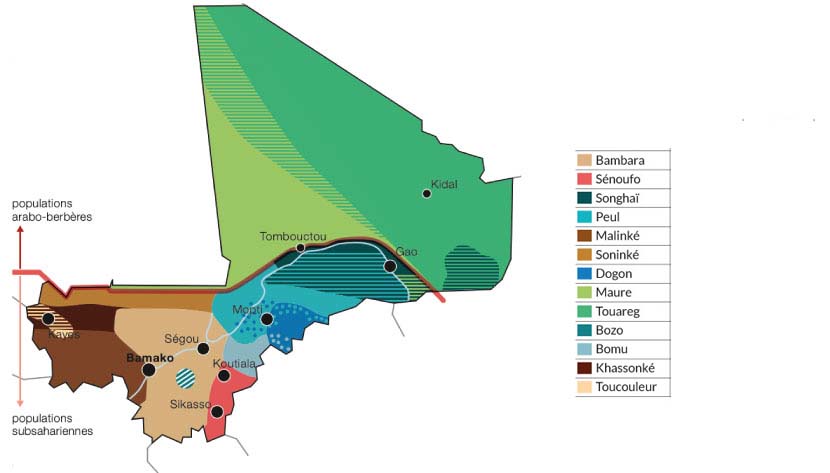

La présente carte indique trois zones de peuplement : le sud, le centre, et le nord. Il convient de retenir que la plupart des communautés sont présentes dans les grands centres urbains et qu’aucune de ces communautés n’est figée dans l’espace. Aussi bien le sud et le centre que le nord sont caractérisés par une grande diversité de populations. Toutes les régions du Mali sont en effet diverses et mixtes. Seule la région de Taoudénit reste homogène avec une quasi-exclusivité de populations arabes et touarègues. Par ailleurs, les communautés maliennes sont généralement transfrontalières, à peu d’exception près.

Au Mali, aucun groupe ne représente plus de 50% de la population, bien qu’il soit impossible de chiffrer le nombre d’individus de chaque communauté. Les enquêtes s’intéressent le plus souvent à la première langue parlée, plutôt qu’à la déclaration d’appartenance communautaire. De ce fait, les estimations se révèlent peu fiables. Les Bambara et le groupe mandingue en général sont considérés comme les plus nombreux au Mali, suivi de l’ensemble peul.

Certaines communautés aux faibles effectifs identifiés telles que les Dafings ou les Kagoros, méritent d’être mentionnées. Du fait de leurs modestes nombres, elles sont fréquemment amalgamées avec certains de leurs voisins, comme cela est le cas pour les Soninké et les Kagoro dans la région de Kayes.

Enfin, il est à noter qu’au Mali l’agriculture est la première activité. Toutes les populations maliennes la pratiquent, bien qu’à des degrés différents. Il est fréquent, également, de posséder du bétail, même si la transhumance et le nomadisme restent le propre de communautés spécifiques.